「きわ歯科」の最近の記事

保険でできる白いつめもの「CR(コンポジットレジン)」とは? (25/12/02)

-

こんにちは。院長の野村です。

12月は古くから「師走」と呼ばれますが、

これはお坊さんが走り回るほど忙しくなることが

由来のひとつとされています。年末に向けて公私の予定も重なり、

私たちも何かと慌ただしく感じる季節です。忙しい合間を縫って、

「今年のうちにむし歯を治しておきたい」

と考えている方も多いのではないでしょうか。実は、むし歯治療において

見た目を損なわず、

歯の負担も小さく済む方法があります。◆白くて自然!

CR(コンポジットレジン)とはむし歯は治したいけれど、

「治療のあとが目立ってしまうのはちょっと…」

と気にされる方は少なくありません。このようなお悩みに応えるのが、

自然な見た目に仕上がる

「CR(コンポジットレジン)」

というつめものです。CRは歯科治療用の白いプラスチック素材で、

保険診療でも広く用いられています。最初はやわらかいペースト状ですが、

むし歯を削った部分につめて

特殊な光を当てると固まり、

歯にぴったりとなじんでいきます。

主に小さなむし歯や

前歯のむし歯の治療に使用され、

治療のあとがほとんど目立たないのが特徴です。◆見た目だけじゃない!

歯の健康を守るCRの魅力CRは「白くて自然な色合い」という点が

注目されがちですが、

実はそれ以上に大きなメリットがあります。それは

「健康な歯をできるだけ削らずに残せる」

という点です。例えば、金属のつめものの場合は、

外れないようにするために健康な部分も

ある程度削る必要があります。一方で、CRは歯に直接接着するため、

むし歯の部分だけを削って

つめることが可能です。

一度削った歯は元には戻らないため、

削る量を抑えることで歯の強度を保ち、

寿命を延ばすことにもつながります。そのほかに、歯の型取りが不要で

その日のうちに治療が完了できる手軽さも、

CRの嬉しいメリットです。◆知っておきたいCRの注意点

短時間で治せて見た目もきれいなCRですが、

いくつか注意したい点もあります。まず、金属やセラミックに比べると

強度が劣るため、大きなむし歯の治療や

強い力がかかる部位にはあまり適していません。また、水分を吸収する性質があるため、

長く使っているうちに少しずつ変色や

段差が生じることがあります。こうした特性と個々の歯の状態や

かみ合わせなどをもとに、

CRが適しているかを判断していきます。◆最適な治療法をご案内します

CRは多くのメリットを持つ治療法ですが、

むし歯の大きさや部位によっては、

より強度のあるつめもの(金属・セラミック)が

適している場合もあります。

当院では、それぞれのつめものの

利点と欠点を丁寧にご説明し、

患者さんのご希望も伺いながら、

最適な治療法を一緒に考えていきます。つめものについて気になることがあれば、

どうぞお気軽にご相談ください。医療法人善信会 きわ歯科クリニック

〒755-0241

山口県宇部市大字東岐波5623-1

TEL:0836-58-6607

URL:https://kiwa-shika.com/

Googleマップ:https://goo.gl/maps/rtgyYwSDERR1Fe8y6

その1本が歯の寿命を縮める!?喫煙と歯周病の関係 (25/11/05)

-

こんにちは。院長の野村です。

11月17日は肺がんへの理解と

予防意識を高めるために定められた

「肺がん撲滅デー」です。肺がんの主な原因とされるタバコは、

全身のさまざまな病気のリスクを高めることが

知られています。その影響は、お口の中の病気も

例外ではありません。◆ヤニ汚れより怖い!

タバコが奪う” 歯の寿命”タバコによるお口トラブルといえば、

「ヤニ汚れ」や「口臭」を

イメージされる方も多いでしょう。しかし、タバコの害で本当に怖いのは、

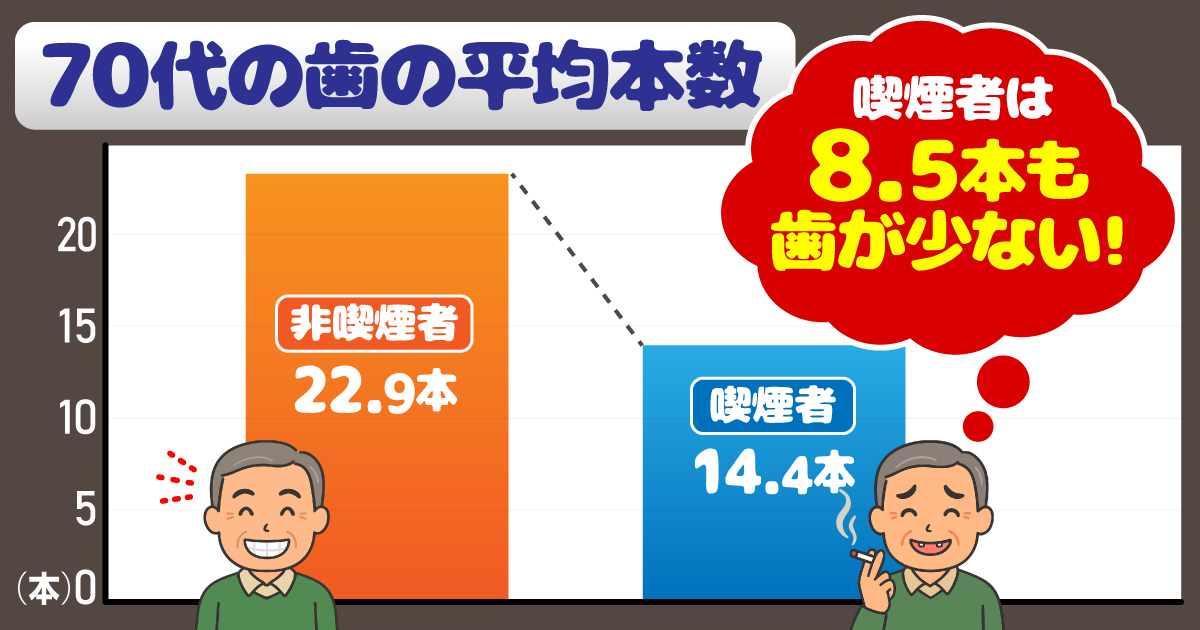

歯の寿命そのものを縮めてしまうことです。ある調査では、70代の喫煙者は

非喫煙者よりも平均で約8.5本も

歯が少ないという結果が報告されています。

その背景にあるのが、

歯を失う原因で最も多くの割合を占める

「歯周病」の存在です。喫煙はこの歯周病の進行を早めるだけでなく、

歯周病治療の効果まで下げてしまいます。この二重の悪影響によって、

タバコを吸う人ほど

歯を失うリスクが高まってしまうのです。◆知らないうちに進む喫煙の”二重ダメージ”

タバコが歯周病の進行を早める主な原因は、

煙に含まれる3 つの有害物質

(ニコチン・一酸化炭素・タール)です。・ニコチン:血流を悪化させ、歯ぐきを栄養不足にする

・一酸化炭素:体を酸素不足にして、歯ぐきの抵抗力を奪う

・タール(ヤニ):歯の表面にこびりつき、

歯周病菌がつきやすい環境をつくる

こうした影響が重なることで、

歯ぐきが本来持つ「細菌と戦う力」や

「傷を治す力」が徐々に奪われていきます。その結果、タバコを吸う人は

吸わない人に比べて

歯周病のリスクが約5.4 倍に上昇するほか、

治療の効果も半分程度まで

落ちることがわかっています。さらに問題なのは、血流の悪化によって

歯ぐきの腫れや出血といった

歯周病特有のサインが出にくくなる点です。そのため、喫煙者は自覚がないまま

歯周病が重症化してしまい、

やがて歯がぐらついたり、

抜けてしまったりするおそれがあります。◆”禁煙”が無理でも諦めない!

今からはじめる歯周病ケア歯周病だけでなく、全身の健康のためにも

「禁煙」がベストの選択です。とはいえ、

「わかっているけど、今すぐの禁煙は難しい」

という方も多いでしょう。大切なのは、すぐに禁煙ができなくとも、

タバコのリスクを理解したうえで

今できる歯周病ケアを欠かさないことです。

ご家庭での丁寧なセルフケアと、

歯科医院での定期的なケアを継続しながら、

タバコの影響を少しずつ減らしていきましょう。医療法人善信会 きわ歯科クリニック

〒755-0241

山口県宇部市大字東岐波5623-1

TEL:0836-58-6607

URL:https://kiwa-shika.com/

Googleマップ:https://goo.gl/maps/rtgyYwSDERR1Fe8y6

歯を守れば脳も守れる!認知症対策はお口から (25/10/02)

-

こんにちは。院長の野村です。

今年は秋の味覚であるサンマが大漁です。サンマなどの青魚に多く含まれるDHAは

認知症予防にも役立つ可能性 があるとされ、

積極的に摂りたい栄養素のひとつです。実は認知症には食事や生活習慣だけでなく、

お口の健康も深く関わっていることが

わかってきています。◆歯が減ると記憶力が落ちる?

~歯の本数と認知症年齢を重ねると歯の本数が減り、

これにより噛む力が弱まってしまいます。噛む力が弱まると、食事や体調面だけでなく、

「認知症」の発症にも影響することが

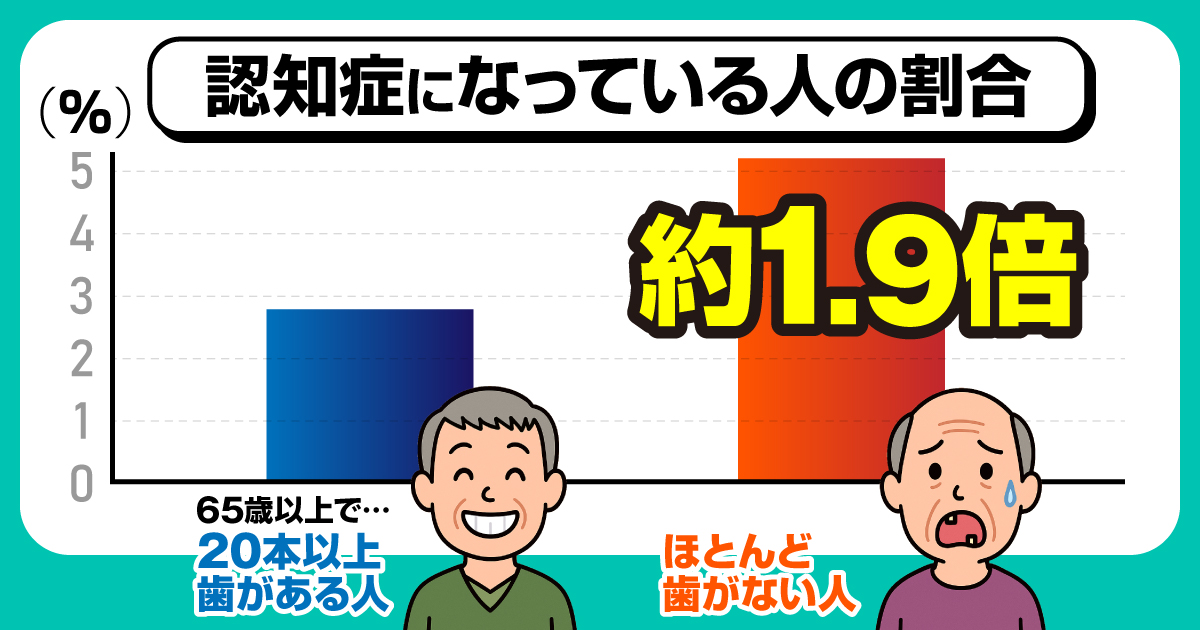

多くの研究で示されています。ある研究では、65歳以上で歯がほとんど残っておらず、

入れ歯も使っていない人は、

20本以上ある人に比べて認知症のリスクが

約1.9倍も高いという結果がでています。

「噛む」という行為は

単に食べものを細かくするだけでなく、

あごの筋肉を動かして

脳に刺激を届ける役割も担っています。歯が減ってしっかり噛めなくなると、

脳への血流や刺激が減少し、

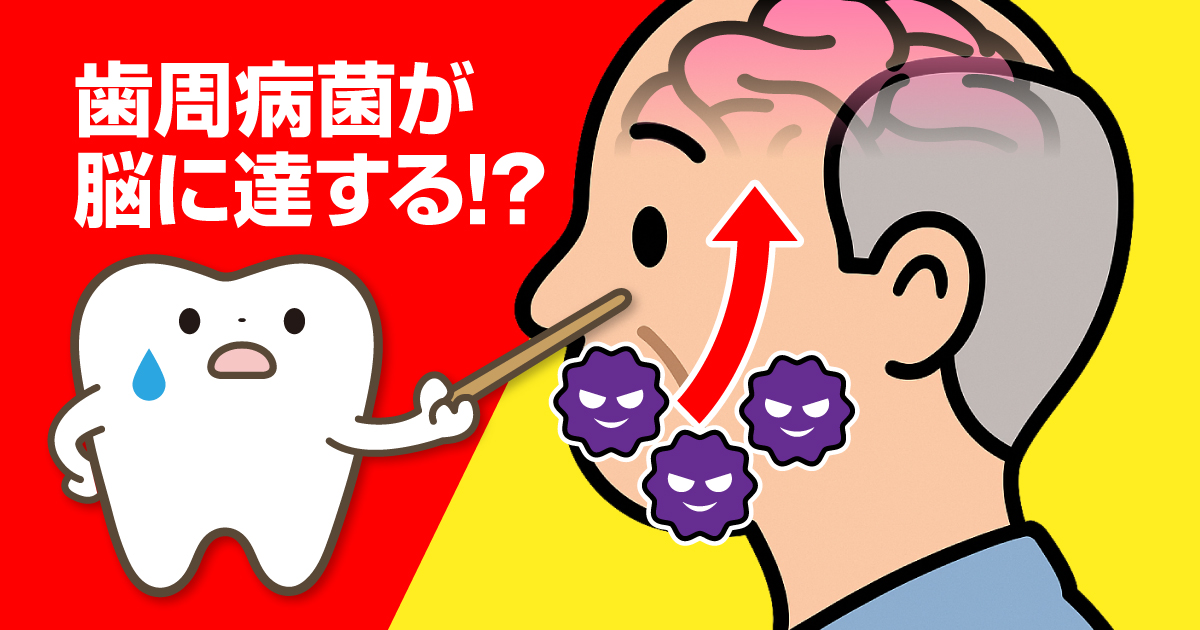

その働きが弱くなってしまうわけです。◆歯周病は「アルツハイマー型認知症」の

引き金に近年は歯の本数だけでなく、

歯周病も認知症に

影響を与えることがわかってきました。別の研究では、歯周病の人はそうでない人と比べて、

アルツハイマー型認知症のリスクが

約1.7倍も高いと報告されています。アルツハイマー型認知症は、

脳に「アミロイドβ」という

老廃物のようなものが溜まり、

記憶力や判断力が低下していく病気です。実は、歯周病菌が体に入り込むと、

アミロイドβが作られやすくなり、

認知症のリスクを高めるおそれがあるのです。

◆歯が20本あれば割引される保険商品も!?

こうした研究結果は、

医療以外の分野でも活用されはじめています。最近では、ある生命保険会社が

70歳以上で歯が20本以上残っていれば

保険料を割り引く、という

認知症保険の商品を発売した例もあります。このように、お口の健康と

将来の健康リスクのつながりが

より一層社会でも認識されてきています。◆「人生100年時代」の今、できること

「いつまでも自分らしく元気に過ごしたい」

というのは多くの人に共通した願いであり、

その実現には”お口の健康”が欠かせません。歯や歯ぐきを守ることは認知症のみならず、

糖尿病や心臓疾患、脳卒中の予防にも

役立つといわれています。日々のセルフケアに加え、

定期的に歯科を受診してお口の環境を整えることは、

健康寿命を延ばす第一歩です。

未来の自分、そして大切な家族のためにも、

今日からできることを一緒にはじめていきましょう。医療法人善信会 きわ歯科クリニック

〒755-0241

山口県宇部市大字東岐波5623-1

TEL:0836-58-6607

URL:https://kiwa-shika.com/

Googleマップ:https://goo.gl/maps/rtgyYwSDERR1Fe8y6

子どもに多い!唇の裏の水ぶくれ、放置しても大丈夫? (25/09/02)

-

こんにちは。院長の野村です。

9月頃からは新米が多く出回り始めます。お米をよく噛むとだ液の分泌が促され、

消化・吸収がスムーズになるほか、

自然な甘みを感じることができます。お米をよりおいしく味わうためにも、

日ごろからしっかり噛んで食べることを

意識したいですね。ところで、この「だ液」ですが、

時折、お口の中や唇に水ぶくれのような症状を

引き起こすことがあります。◆唇や舌にできる水ぶくれ、その正体は?

お子さんのお口の中に

小さな水ぶくれのような膨らみが見つかると、

心配になり、慌てて受診をされるケースが

少なくありません。このような唇や舌にできる

半透明の膨らみは

「粘液嚢胞(ねんえきのうほう)」の可能性があります。

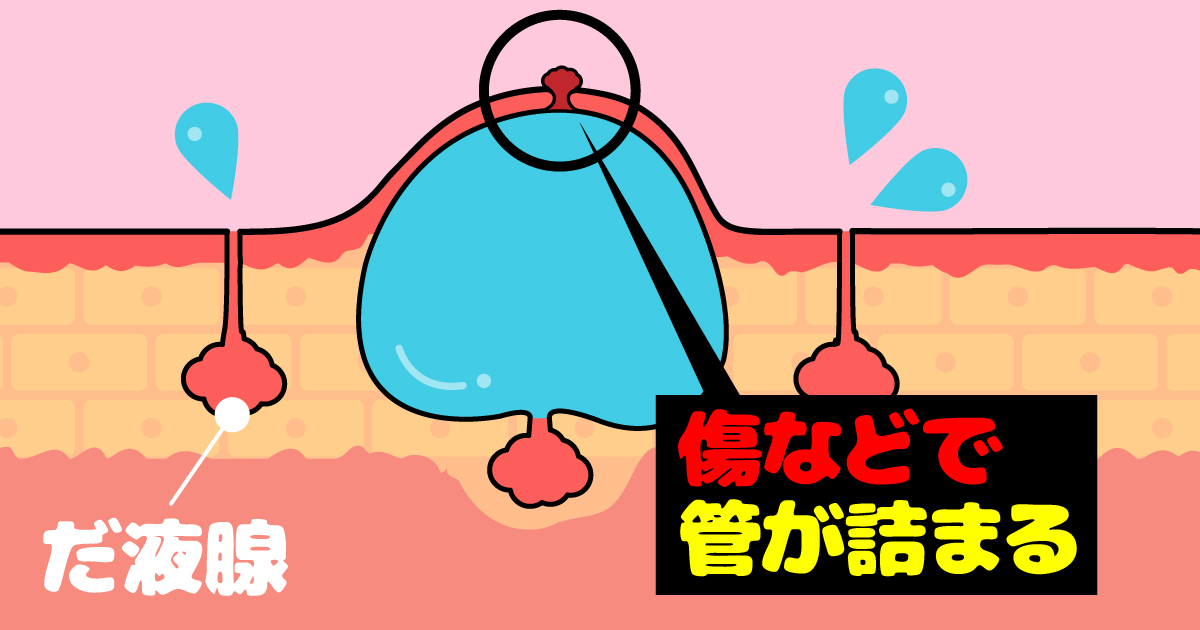

粘液嚢胞とは、

お口を噛んだり傷つけたりすることで、

だ液を運ぶ細い管が詰まってしまい、

だ液の行き場がなくなって

水ぶくれのようになってしまうものです。見た目ほど心配なものではありませんが、

自然に消えることは少なく、

繰り返しやすいのが特徴です。◆痛みはなくても油断は禁物

粘液嚢胞は子どもに多くみられる

お口トラブルのひとつで、

舌の先や裏側、下唇にできやすく、

直径5~15mmと大きさもさまざまです。ただし、中に溜まっているのはだ液なので、

基本的に痛みを伴うことはありません。「つぶれると中のだ液が出て小さくなりますが、

「しばらくするとまた溜まって膨らんでくる…

というのを繰り返すのが、

この病気の厄介なところです。

つい自分でつぶしてしまいたくなりますが、

傷口に細菌が入り

炎症を引き起こすおそれもあるため、

気になっても無理に触らず安静を保ちましょう。◆治療法と注意したいポイント

粘液嚢胞の多くは自然に治ることはなく、

効き目のある塗り薬や飲み薬もありません。膨らみが小さいものであれば

経過を見守ることもありますが、

根本的に治すには、

原因となっている小さなだ液腺ごと

嚢胞をとり除く外科処置などが必要になります。特に、舌の裏側のやわらかい部分に

大きく膨らんだ「ガマ腫」と呼ばれるタイプのものは、

放っておくと食事や発音に

支障が出ることもあるため、

早めの受診が安心です。◆気になる症状は早めの相談を

粘液嚢胞のほとんどは良性ですが、

再発を繰り返したり大きくなったりする場合は

治療を検討する必要があります。また、まれにですが

別の病気が隠れていることもあるため、

自己判断で放置するのは禁物です。

お口の中に気になる膨らみ・できものを見つけたら、

早めに歯科医院を受診しましょう。医療法人善信会 きわ歯科クリニック

〒755-0241

山口県宇部市大字東岐波5623-1

TEL:0836-58-6607

URL:https://kiwa-shika.com/

Googleマップ:https://goo.gl/maps/rtgyYwSDERR1Fe8y6

子どもを「歯医者嫌い」にさせない声かけ&接し方のコツ (25/08/04)

-

こんにちは。院長の野村です。

8月に入り、夏も本番を迎えました。夏休み中のお子さんは

けがや夏風邪に気をつけつつ、

楽しく過ごしてくださいね。さて、この長い夏休み期間の間に、

お子さんの“歯医者デビュー”を考えているご家庭も

多いのではないでしょうか。「歯医者=痛い、こわい」

といったイメージから、どうしても最初は

嫌がられてしまいがちです。そこで今回は、

お子さんが少しでも安心して歯医者に通えるよう、

保護者の皆さまに心がけていただきたいポイントを

ご紹介します。◆実は逆効果?こんな声がけに要注意!

お子さんによかれと思ってかけた一言が、

歯医者嫌いを助長することがあります。無意識のうちに以下のような言葉を

言っていないか、チェックしてみましょう。

・「歯みがきしないと歯医者さんに連れて行くよ!」

歯みがきを嫌がられるとつい出てしまう言葉ですが、

「歯医者=罰を受ける場所」

とインプットされてしまうため、

歯医者は自分の健康を守ってくれる味方だと

伝えることが大切です。・「お口を見るだけだよ」「痛いことはしないよ」

このような嘘で歯医者へ連れて行くと、

結果的にさらに嫌がられてしまいます。

治療のことは正直に伝え、

終わったあとはたくさん褒めてあげましょう。・「みんな我慢しているよ!」「怖くないから!」

このような不安な気持ちを否定する言葉は、

かえって不安を強めてしまう可能性があります。

まずはお子さんの気持ちを理解し、

寄り添ってあげましょう。◆ちょっとした工夫で通院がスムーズに

受診のタイミングや待合室での過ごし方など、

少し工夫するだけでも

お子さんの通院がスムーズになります。ぜひ、以下を参考にしてみてください。

1.幼児の受診は「午前中」がベスト

眠気や空腹、疲れなどが重なるとぐずりやすくなります。

とくに小さなお子さんは、

体調や機嫌の良い午前中の受診がおすすめです。2.動きやすく汗をかいても対応できる服装

小さなお子さんは、

処置を嫌がって泣いたり暴れたりすることもあります。

通気性の良い服を選び、

着替えも用意しておくと安心です。3.待合室ではリラックス

待っている間は絵本を読んだり、

お気に入りのおもちゃで遊ばせたりして、

リラックスできる雰囲気をつくりましょう。

◆歯医者は子育ての強いパートナー

「泣いたらどうしよう」

「嫌がったら迷惑かも」

と、不安で受診をためらう保護者の方は

少なくありません。しかし、私たちはただ治療をするだけではなく、

治療を通じてお子さんの成長や

気持ちに寄り添うことも

同様に大切な役割だと考えています。

お子さんの受診についてご心配なことがあれば、

まずはお気兼ねなくご相談ください。医療法人善信会 きわ歯科クリニック

〒755-0241

山口県宇部市大字東岐波5623-1

TEL:0836-58-6607

URL:https://kiwa-shika.com/

Googleマップ:https://goo.gl/maps/rtgyYwSDERR1Fe8y6

- 1月休診日情報 (12/22)

- 保険でできる白いつめもの「CR(コンポジットレジン)」とは? (12/02)

- 12月休診日情報 (11/27)

- その1本が歯の寿命を縮める!?喫煙と歯周病の関係 (11/05)

- 11月休診日情報 (10/27)

- 歯を守れば脳も守れる!認知症対策はお口から (10/02)

- 10月休診日情報 (09/24)

- 子どもに多い!唇の裏の水ぶくれ、放置しても大丈夫? (09/02)

- 9月休診日情報 (08/25)

- 子どもを「歯医者嫌い」にさせない声かけ&接し方のコツ (08/04)

カテゴリー

- きわ歯科 (35)

月別アーカイブ